Pourquoi parler de l’esclavage?

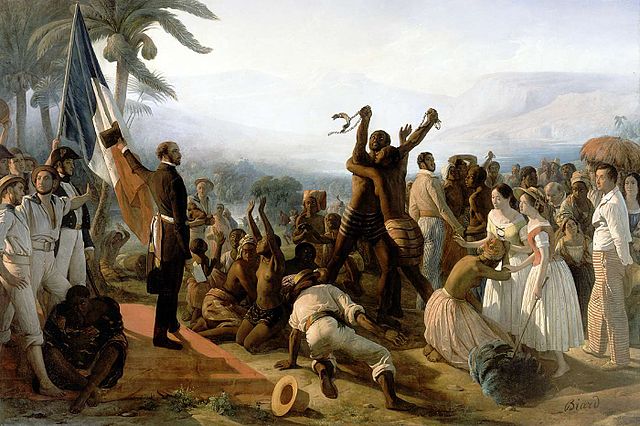

Hollywood n’a pas fait dans la dentelle cette année en lançant coup sur coup trois blockbusters sur l’esclavage en Amérique. Et comme on pouvait s’y attendre, cela soulève le débat sur l’opportunité de parler de cette sombre période de l’histoire de l’humanité. D’autres s’interrogent sur l’angle abordé par ces films. Y a-il une façon adéquate de parler de l’esclavage? Faut-il en parler tout le temps, à jamais?

Premièrement, je me permets de dire qu’on ne peut pas définir les contours de l’art. Chaque réalisateur a la liberté de filmer la violence de l’esclavage comme il l’entend, quoiqu’à Hollywood on peut se heurter à la censure. Si bien aussi que dans son dernier film Django Unchained, Tarantino a abusé de la licence poétique en filmant l’esclavage avec un humour décalé qui n’a pas plu pas à tout le monde.

D’autres affirment qu’Hollywood en fait trop avec cette pléthore de films sur l’esclavage. Rien de plus faux. En réalité, Hollywood a souvent boycotté l’histoire des Noirs d’Amérique comme l’expliquait récemment Steve McQueen. Les rares fois où des réalisateurs ont traité de ce thème, ce fut pour montrer de sporadiques cas de réussite d’un Afro-américain : dans Something the lord Made par exemple.

Lorsque Steven Spielberg s’est attaqué au sujet dans Amistad, on a vu le réalisateur américain peindre une image complaisante de John Quincy Adams… je vous livre ci-dessous un extrait de la critique des Inrocks par Olivier Père:

Si Spielberg n’a jamais été un très bon cinéaste, Amistad entérine les indices de sénilité précoce de l’ex-wonder boy du cinéma américain des années 70, qui a désormais besoin de grands sujets ou d’effets spéciaux de pointe pour camoufler la nullité de ses mises en scène…

Paralysé par la solennité et la prudence, Amistad bénéficie de la caution politiquement correcte et de l’approbation morale de Spike Lee, qui a accepté que le film soit réalisé par un metteur en scène blanc après lecture du scénario. Nul dérapage dans la représentation des esclaves noirs : ils sont constamment dignes dans leur humiliation.

Mais on peut aussi analyser ces productions cinématographiques par rapport à l’impact de l’esclavage dans l’histoire des Amériques, notamment celle du Brésil et des Etats-Unis.

Quand j’ai vu Django Unchained pour la première fois, je me suis dit: « enfin un film qui aborde avec un certain courage l’histoire de l’esclavage ». L’humour de Tarantino n’est qu’un prétexte, mais l’essentiel pour lui est de rappeler à la mémoire de tous que rien, ni même l’art le plus audacieux ne peut représenter les méfaits de cette période en terme de drame humanitaire. Ça m’a fait penser à la polémique de La passion du Christ de Mel Gibson, parce que le cinéaste avait osé rendre une version réaliste de la passion du Christ.

Ceux qui ont déjà visité le Brésil savent que les Noirs d’ici marchent la tête baissée, c’est sans caricature de ma part. Des siècles d’esclavage les ont brisés dans l’âme, le succès de Pelé et Ronaldinho ne sont que des gouttes d’eau. L’émergence de Joaquim Barbosa dans la politique a une valeur symbolique supérieure, à mon avis.

Les gouvernements Lula da Silva et Dilma Rousseff essayent tant bien que mal de réparer une injustice historique contre les Noirs : enseigner l’histoire des Noirs dans les écoles est devenu obligatoire, huit volumes de l’Histoitre générale de l’Afrique, étude commandée par l’Unesco sont distribués gratuitement.

Je pense que c’est aussi dans cette démarche que Steve McQueen (12 Years Slave), Lee Daniels (The Butler, 2014) et Tarantino ont produit leurs films, chacun à sa manière et de belle manière, je dois l’avouer.

L’art n’a pas de limites, donc, il me semble que réclamer de l’angle abordé par ces cinéastes-auteurs, c’est faire fausse route.

Commentaires