Le racisme au Brésil, avec son « jeitinho »

Après le décès de Nelson Mandela, des nombreux hommes politiques brésiliens se sont découvert une nature d’humaniste, progressiste et tolérant… Pourtant, les noirs au Brésil sont loin de vivre comme des hommes effectivement libres; chaque année les statistiques le confirment. Mais au Brésil, le racisme n’est jamais déclaré, il est partout, mais oculté par ce jeitinho bien d’ici…

Leonardo Sakamoto, célèbre blogueur brésilien publie ce dimanche un billet qui montre la nature schizophrénique des politiques brésiliens, qui sont les premiers à pleurer Nelson Mandela mais n’hésitent pas à appliquer des peines extremement lourdes pour les noirs qui s’impliquent dans des crimes mineurs: une femme envoyée en prison pour le vole d’un shampoing, un jeune homme condamné à cinq ans parce qu’il transportait du désinfectant lors des manifestations de juin, ce matériel étant considéré comme inflammable par la police.

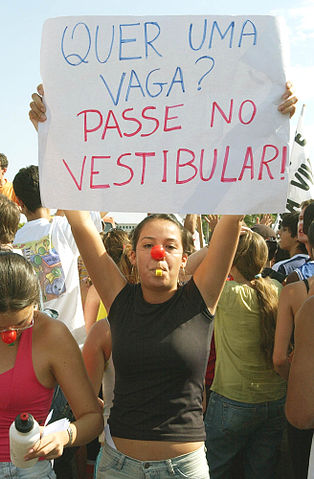

C’est que les noirs n’ont que très peu d’accès à l’éducation. Depuis 2001 et les politiques d’affirmatives actions introduites par Lula, la proportion des noirs dans les universités a augmenté de 10 à 39 %. Par contre 65 % des blancs fréquentent l’université.

Le Brésil est un pays fait d’inégalités que personne ne condamne, on vous présente quelques exceptions comme Joaquim Barbosa ou Pelé mais la réalité est que la plupart des noirs et des « indigènes » vivent en marge de la société: dans des réserves écologiques pour les índios, dans les favelas de Rio ou São Paulo, des zones de non-loi à la merci du trafic de drogues, la violence étant la seule alternative viable pour ces jeunes désoeuvrés… On n’oubliera pas de mentionner ce mur qui doit séparer les favelas des zones d’accès de la grande Rio qui accueillera le mondial et les JO.

La dernière polémique en date a été le choix de l’actrice et top modèle Fernanda Lima pour présenter la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde. Sur les réseaux sociaux, l’indignation: Fernanda Lima, blonde, maigre au yeux verts ne représente pas la femme brésilienne, elle ne représente d’ailleurs pas la société brésilienne très métissée.

Je n’adhère pas complètement à cette critique puisque les blancs aussi composent ce peuple au même titre que les noirs et les indigènes. Espérons que la prochaine fois, on choisira un noir…

Au sein des universités, le racisme s’impose doucement comme un objet d’étude. En 2010, je posais la question à l’un des plus grands marxistes du Brésil sur la lutte raciale dans ce pays, selon une formule utilisée jadis par Michel Foucault. Pour Francisco de Oliveira dit « Chico », « le philosophe français ne comprenait rien au Brésil, il n’existe pas de lutte raciale ici, mais uniquement une lutte des classes ». Le marxisme radical et orthodoxe ferme les yeux devant toute autre explication de la société qui ne va pas dans le sens d’une critique du capital. Grave erreur!

Mais désormais, on compte dans presque toutes les universités des groupes de recherche sur la question raciale, les thèmes de master et doctorat portant sur cette problématiquent croissent, mais uniquement dans les sciences humaines.

Les universités sont d’ailleurs un univers de ségrégation raciale. Dans les facultés de médecine et d’architecture par exemple, on ne voit que très rarement des noirs. Elles sont la chasse gardée des blancs, riches faisant partie des élites brésiliennes: cette caste que les spécialistes qualifient de estamento, cercle de privilèges et de clientelisme au sommet de l’Etat et du business.

Les noirs continuent d’être assassinés en masse comme le montre les statistiques publiées par le gouvenement [39 000 noirs pour 15 000 blancs chaque année] et sont souvent maltraités par la police.

Ce racisme [séculaire] à la brésilienne est possible grâce au jeitinho, cette pratique codifiée qui consiste à résoudre tous les conflits sociaux par un petit sourire hypocrique « entre amis », un coup de main sur l’épaule (typique formule de familiarité de Lula); cette façon de tout faire à la dernière minute, de ne pas se déclarer raciste mais de changer de trottoire à la vue d’un noir, de se lever d’un siège quand un noir entre dans un bus…

Il y a quelques années une étude demandait au brésiliens s’ils étaient racistes. 97 % des interrogés se disaient être tolérants et ne pas être raciste, par contre 98 % des mêmes interrogés affirmaient connaitre une personne raciste. Négation!

Le Brésil est le pays des préjugés. Pour chaque comportement qui échappe à la norme on est vctime de préjugé [preconceito, en portugais]. De plus en plus de violence contre les homosexuels sont enregistrés, les pauvres sont discriminés et exclus de la vie sociale en général.

On s’étonne donc de remarquer comment les hommes politiques de droite, voire de l’extrême droite s’approprient l’héritage de Mandela, eux qui souvent, n’hésitent pas à montrer leur haine envers les noirs, les pauvres, les athées, les travestis, etc.

On espère aussi que cette vague d’humanisme soulevée involontairement par le décès de Mandela [comme un dernier coup de point contre les préjugés] transformera positivement la société brésilienne afin qu’elle soit réellement cette terre promise du métissage.

Partagez cet article si vous l’avez aimé!

Commentaires